옛 사람의 향기

신주(神主)는 혼령의 집일까? 몸일까?

최근에 '사일런스'란 영화가 개봉되었다. 일본의 엔도 슈자쿠의 「침묵」이란 소설을 영화화한 것인데 소설만큼이나 흥행한 것 같지는 않다. 이 영화는 가톨릭에 대한 박해가 극심하였던 17세기 일본을 배경으로 한 것이다. 가톨릭 선교사와 신자들은 모진 고문 가운데 끊임없이 배교(背敎)를 강요받는데 그 배교의 징표가 성모 마리아상을 밟고 지나가는 것이었다. 이 영화의 주제가 고통을 외면하지 않는 예수이겠지만 그 무거운 주제를 잠시 내려놓고 신앙과 불신앙의 갈림길에 성상이 놓여있는 것에 관심을 가져본다. 종교적 신앙은 늘 성상(聖像)과 함께 하고 있다. 잠시 배경을 조선으로 돌려보면 이곳의 가톨릭 신자들은 부모의 ‘신주(神主)’를 불태워서 사회적 문제를 일으키고 ‘순교’의 길로 나아갔다. 자기의 성상은 밟지 못하고 남의 것은 불태워도 되는 것이 종교일까?

신주는 조상의 상(像, image)일까? 신주는 조상의 모습을 따라 만든 것도 아니며 그림을 그린 것도 아니다. 다만 사회적 지위와 이름만을 적어놓은 패이다. 나무로 만든 패일 따름이라고 생각하면 태우는 것에 그렇게 큰 부담이 되지 않을 것이다. 그러나 신주에 조상의 혼령이 깃들어 있다면 함부로 태울 순 없을 것이다.

신주(神主)는 혼령의 집일까? 몸일까? 조선시대 유학자들은 신주를 조상의 형상이라고 보기보다 의빙처(依憑處)로 간주하였다. 혼령이 의지하고 의탁하는 곳이라는 설명이다. 옛 사람들은 혼령이 어디인가에 집착하려는 속성을 지닌 것으로 이해하였다. 죽음이란 혼령의 바탕이 되는 몸이 사라진 것이다. 몸이 죽으면 그것에 의탁한 혼령도 흩어질 것이다. 그러나 완전히 흩어지기 전까지 혼령은 기존의 몸을 대신하여 나무나 동물, 또 사람 등에 의탁하려 할 것이다.

신주는 이러한 혼령을 붙잡아주는 의지목이다. 몸을 잃어 방황하는 혼령을 안정시키기 위해 인위적으로 만든 성물(聖物)이라 할 수 있다. 그렇다면 영혼과 신주는 어느 정도 접착력을 가질까? 이 물음은 이렇게 바꿀 수도 있겠다. 만약 신주에 흠집이 생기면 어떻게 해야 할까? 흠집 난 신주를 없애고 새 것으로 다시 만들어야 할까? 아니면 그대로 사용해야 할까?

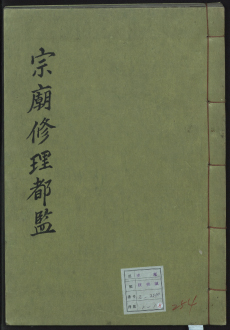

장서각에는「종묘수리도감」(藏 2-3587)는 등록이 있다. 이 책은 건물에 대한 수리가 아니라 신주를 수리한 기록이다. 1636년(인조 14) 12월 10일에 압록강을 건넌 청군은 불과 나흘만에 한양에까지 도착한다. 다급해진 조선은 12월 14일 아침 종묘와 사직의 신주를 먼저 강화도로 보내게된다. 이후 청군이 강화도를 함락하자 신주를 급하게 땅에 매안하였지만 청군이 이를 파내어 더럽히고 상처를 입린다. 이 과정에서 명종비 인순왕후의 신주를 잃어버리기까지 하였다. 전쟁은 끝나지만 신주목에는 이때 입은 상처가 그대로 남아있었다. 흠집이 생기고, 얼룩이 배이고, 칼에 베인 상처도 있었다. 이때 망실되고 상처난 신주를 새로 만들고 보수한 기록이 「종묘수리도감의궤(宗廟修理都監儀軌)」이다.

당시 논의를 살펴보면 작은 상처라도 있으면 신주를 개조해야 한다는 측과 최소한의 개조를 주장한 측으로 구분할 수 있다. 전자는 '치욕'을 강조하는 것이다. 즉, 청군에 의해 더렵혀진 신주를 굳이 사용할 필요가 없다는 주장이다. 반면 최소한의 개조를 주장하는 측에서는 영혼의 의빙처를 함부로 바꿀 수 없다는 주장이다. 흥미로운 것은 이 두 주장이 생각하는 영혼과 신주의 관계가 다르다는 점인데 그 차이를 '집'과 '몸'의 비유로 구분할 수 있습니다. 먼저 전자의 경우를 살펴보자.

강화도의 변란은 전고에 없던 것으로 두 번 매안하고 두 번 발굴하였으니, 흙속에 던져뎌 비록 약간 상했거나 많이 상한 정도의 차이는 있으나 그 놀란 참상과 모욕됨의 심함은 진실로 피차가 다를 것이 없습니다. 신은 모르겠습니다만 하늘에 계신 열성의 혼령이 어찌 굳이 여기에 다시 깃들고 싶겠습니까? 또한 어찌 그 상흔에 따라 혹 그대로 두거나 혹 개조할 수 있겠습니까? 당연히 모두를 개조해야만 할 듯 합니다.

여기에서 신주는 혼령이 깃드는 곳으로 묘사되고 있다. 이는 마치 사람이 기거하는 집과 같아서 출입이 가능한 곳으로 이해된다. 그리고 치욕의 그곳으로 간주됨으로써 들어가기 싫은 기억의 장소가 되었다. 그러나, 당시 우의정이었던 최명길은 다음과 같이 주장한다.

지금 사람이 불행히도 전쟁을 당하여 그 피부가 더렵혀지고 사지에 상처가 나면 놀래고 치욕스러운 것이 매우 심할 것입니다. 그러나 만약 장부를 다쳐 죽을 지경까지 이르지 않고 다시 살아난다면 화를 면한 후 몸에 묻은 오물을 씻어내고 상처를 치료할 것입니다. 비록 흉터와 흔적이 남더라도 평상시로 살아가는 데에는 이상이 없을 것입니다.

최명길은 신주를 사람의 몸에 비유한다. 상처가 낫다고 바로 바꿀 수 있는 것이 아니라는 말이다. 치유는 필요하지만 치유 후 남은 상처까지는 어떻게 할 수 없는 몸이다. 이에 의하면 신주는 이미 새로운 몸이 되어버렸다.

병자호란 후 신주 개조는 어떻게 되었을까? 당시 개조된 신주는 원경왕후, 세종, 문정왕후, 인성왕후, 명종, 인순왕후, 선조, 의인왕후, 인목왕후, 원종, 인헌왕후였다. 이러한 결정에 나타나는 특징은 시간이다. 원경왕후와 세종을 제외하면 대체로 신주를 만들지 얼마 되지 않은 왕들의 신주를 개조하였고, 영녕전의 신주 및 세대가 먼 신주는 개조의 대상에서 제외하였다. 이는 두 입장을 수용한 것이다. 치욕을 당한 신주는 가능한 고치지만 세대가 오래되어 이미 몸과 같이 되어버린 것은 가능한 개조하지 않는 것이다. 즉, 거처하는 공간에서 몸과 같이 되어버린 신주의 모습을 볼 수 있다. 위 신주는 개조 논의 초반부터 개조 대상으로 정해졌던 의비(懿妃, 환조의 비)의 신주 모습이다. 그림에 보이는 긴 흠집은 병자호란 때 흔적인 것 같다. 긴 상처가 남았지만 결국 세대가 오래되었다고 개조에서 배제되었다.

신주는 나무가 아니라 조상의 이름을 가리키는 패다. 그러나 이름표가 아니라 영혼이 깃드는 곳이다. 그리고 결국엔 그것과 떨어질 수 없는 몸이 된다. 의탁할 물체가 없으면 견디지 못하는 것은 망자의 혼령이 아니라 산 자의 마음일지 모르겠다.