옛 사람의 향기

「한불자전」, 개항 이전 한국어의 흔적들

19세기 한국어의 낱말밭을 찾아서

19세기 한국인들이 일상적으로 사용하던 낱말들을 모아둔 사전은 없을까? 「천자문(千字文)」이나 「유합(類合)」과 같은 아동용 한자 학습서들 가운데 19세기에 목판으로 찍은 것들을 찾아보면 한자 낱말의 음과 뜻을 한글로 기록한 것이 있기도 하다. 그리고 각종 언해본(諺解本)과 만주어 및 일본어 학습 교재에서도 당시 한국어의 낱말들을 접할 수 있다. 하지만 엄밀하게 말하면 이런 문헌들은 사전이라고 볼 수 없다. 그리고 당시 사람들의 일상생활을 반영한 낱말들만을 집중적으로 수록하고 있지도 않다.

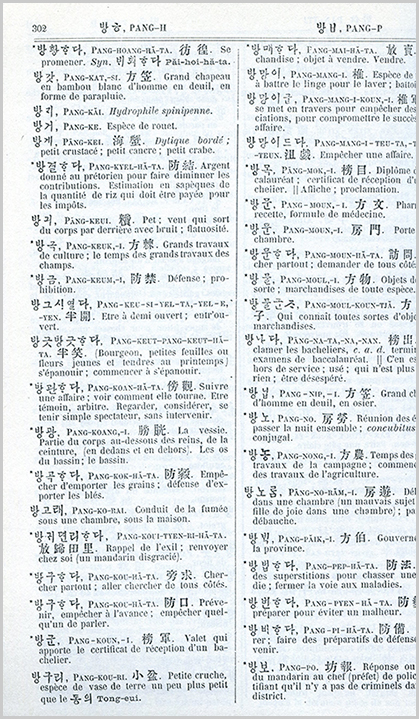

이런 점에서 본다면 1880년 일본 요코하마에서 간행된 「한불자전」은 대단히 독특한 책이다. 체계적인 틀과 형식을 갖춘 근대적 한국어 사전이기도 하며, 또한 한국어 표제어에 프랑스어 뜻을 붙인 이개어(二個語) 사전이다. 「한불자전」은 모두 707쪽으로 어휘부 615쪽, 문법부 60쪽, 지리부 23쪽으로 되어 있다. 어휘부에서 다루는 표제어는 27,194개이고, 문법부와 지리부의 표제어까지 합치면 29,026개에 이른다.

「한불자전」은 누가 만들었나?

이 사전은 누가 만들었나? 「한불자전」의 표지를 보면 ‘파리외방전교회 소속 조선 파견 선교사들’이라고 되어 있다. 파리외방전교회는 프랑스의 천주교 선교단체인데 교황청의 요청으로 1831년부터 조선 천주교를 관할하였다. 그래서 1836년부터 1866년까지 약 30년 동안 22명의 선교사를 조선으로 보내어 조선 천주교 신자들을 돌보는 활동을 벌였다. 천주교를 금지했던 조선 정부는 1839년에 3명의 선교사를, 그리고 1866년에는 9명의 선교사를 처형했다. 하지만 1866년에 모든 천주교 선교사들이 처형당한 것은 아니었다. 3명이 중국으로 탈출하였다. 그리고 1880년까지 9명이 새로 파견되었다. 그래서 「한불자전」이 간행되던 당시에 조선 천주교에 소속된 프랑스 선교사로는 12명이 있었다.

1866년에 조선을 탈출한 선교사 3명 가운데 한 명이 리델(Ridel)이다. 그의 편지를 보면 조선어 사전을 편찬하기 위하여 작업하고 있다는 기록이 나온다. 리델은 1868년에 초고 집필을 끝내고 자신이 만든 사전을 출판할 업자를 찾아 헤매다가 1880년에 드디어 일본에서 인쇄하여 출판하였다. 이것만 보면 「한불자전」의 저자는 리델이다. 그러나 리델은 1861년 31세의 나이로 조선에 입국하여 5년 동안 활동하다가 중국으로 탈출하였다. 이런 경력으로 보자면 「한불자전」이 리델 개인의 노력으로 만들어졌다고 믿기는 어렵다.

리델의 선배에 해당하는 선교사들로 다블뤼, 푸르티에, 프티니콜라와 같은 인물들이 있었다. 이들은 모두 1866년에 처형되었다. 그들이 남긴 서한들을 살펴보면 각자가 조선어 낱말들을 수집하여 프랑스어, 라틴어 등 서구어로 그 뜻을 풀이하는 원고들을 만들고 있었다. 그러므로 리델은 선배들이 만든 선교사 학습용 조선어 낱말 풀이집을 가지고 조선어를 배웠으며, 그때 익힌 지식으로 「한불자전」을 완성하였다고 보는 것이 옳겠다.

「한불자전」에 실린 익숙한 말과 낯선 말

「한불자전」의 각 표제어에는 로마자 표기를 붙였는데, 한자에서 유래한 낱말일 경우에는 한자음까지 달려 있다. 마지막에는 프랑스어로 그 뜻을 적어 놓았다. 한불자전에 실린 표제어들 가운데에 19세기 한국인들이 일상생활에서 사용하던 말들이 들어 있다. 여기에는 명사도 있지만, 동사나 부사, 형용사 등도 나온다. 가령 ‘계시다’ ‘금명간’ ‘단골’ ‘매몰스럽다’ ‘모내다’ ‘불픠우다’ ‘솔방울’ ‘열쇠’ ‘오히려’ ‘즐겁다’ ‘징검다리’ ‘찰삭찰삭’ 등은 지금도 그대로 쓰고 있는 낱말들이다.

그런데 「한불자전」에는 낯선 낱말들도 상당수 등장한다. ‘양목경(養目鏡)’이 대표적이다. 프랑스어로 된 뜻풀이를 보면 “선글라스, 젊은이들이 쓰는 안경”이라고 되어 있다. 19세기 후반 조선 사회에서 젊은이들이 선글라스를 썼다고? 무언가 현대 한국인의 상식과 조금 맞지 않다. 하지만 당시 조선 사회에 양목경이라는 말이 분명 있었다. 그리고 눈을 보호하기 위하여 색깔을 넣은 안경을 가리키는 말이었다. 물론 「한불자전」에는 안경(眼鏡)이라는 낱말도 들어 있다.

1828년 연행사가 북경으로 갈 때 따라간 사람 가운데 김지수(金芝叟, 1787~?)라는 인물이 있었다. 그는 북경의 문물을 구경하고 한글 가사체로 여행기를 지었다. 「무자서행록(戊子西行錄)」이라는 이름으로 남아 있다. 그 안에는 북경의 유리창(琉璃廠)에서 양목경을 보았다는 내용이 들어 있다. 북경을 다녀온 사신 행렬을 통해서 양목경과 같은 서양 물품들이 조선으로 들어왔을 가능성이 있다. 적어도 조선 사람들이 양목경이라는 이름만은 알고 있었을 것이다.

2000년대 초반 인터넷에 기묘한 글이 올라와 사람들의 이목을 끌었다. 거리에서 좌판을 놓고 장사를 하시던 어느 할머니가 방석을 잃어버렸다. 그러자 그 할머니는 집으로 돌아가면서 근처 벽에다 방석을 돌려 달라며 이렇게 써 붙였다.

“깔고 안진 나이롱 방석 갓다 노라. 안갓다 노면 방법 한다. 방법 하면 손발리 오그라진다. 갓다 노면 안한다.”

그 뒤 한동안 방법이란 말이 누구누구를 공격한다, 벌준다, 삭제한다 등의 의미로 유행한 적이 있었다.

「한불자전」에는 ‘방법(防法)ᄒᆞ다’라는 표제어가 실려 있고, “병을 쫓기 위해 미신적인 행위를 하다, 병에 이르는 경로를 막다”라고 그 뜻을 풀어놓았다. 즉 19세기에는 주술적인 수단을 사용하여 병을 일으키는 원인이 되는 나쁜 기운이나 악귀를 물리치는 것을 ‘방법한다’라고 일컬었던 모양이다. 오늘날에 와서도 연로한 어르신들을 중심으로 구성되는 민속적인 삶의 영역에서는 이 말이 간혹 사용된다. 그러나 대부분의 현대 한국인들은 ‘방법한다’는 말에 주술적인 의미를 담는 것에 익숙하지 않다. 이렇듯 점차 사라지고 있는 19세기 말들을 「한불자전」에서 찾아내는 것도 쏠쏠한 재미를 준다.

19세기 한국인들이 사용하던 종교 용어들

한불자전을 만든 사람들이 프랑스 천주교 선교사들이라고 하였다. 이들은 천주교라는 종교를 전파하는 사명을 띠고 조선에 왔기 때문에 종교에 관한 용어들에 무척 민감하였을 것이다. 선교사들이 채집하여 「한불자전」에 수록한 종교 용어들을 뽑아내면 얼마나 될까? 「한불자전」전체를 통독하면서 종교 관련 표제어들을 가려내니 약 1,000개에 이른다. 이 낱말들은 대략 세 가지 묶음으로 나눌 수 있다.

우선 천주교와 관련한 낱말들이 있다. 본래 라틴어나 프랑스어 등에서 온 말들이 대부분이다. 물론 17세기 이후 중국에서 한자어로 번역되었다가 18세기 말부터 한국으로 유입되었다. 이를테면 ‘교우’ ‘대부 대모’ ‘신부’ ‘성모경’ ‘칠성사’ ‘연옥’ ‘원죄’ 등이 있다. 이 말들은 새로 만들어졌거나 옛날부터 있었지만 새로운 의미가 첨가된 것들이다. 오늘날 천주교 신자들에게는 그렇게 낯설다는 느낌이 없겠지만, 19세기 한국인들에게는 상당히 이질적인 말들이었다.

둘째는 선교사들이 19세기 한국에서 마주친 종교들, 즉 불교, 유교, 도교, 나아가서 무속이나 민간신앙과 관련한 낱말들이다. ‘관음보살’ ‘불공’ ‘윤회’ ‘격물치지’ ‘명륜당’ ‘태극’ ‘옥황상제’ ‘독갑이’ ‘삼신항’ ‘화랑이[覡]’ 등이 그것이다. 그 중에는 잘못된 정보를 담은 표제어들도 간혹 보인다. 가령 ‘통도사’에 대해서 “경상도와 전라도 사이에 있는 큰 사찰로서, 많은 불경들이 보관되어 있음”이라고 뜻을 풀었다. 이것은 명백히 오류이다. 게다가 ‘중년[女僧]’과 ‘중놈[男僧]’을 표제어로 실은 것을 보면 경멸적인 의미를 담은 비속어와 규범적인 어휘를 구별하지 못하는 경우도 있다. 하지만 상당히 자세한 내용이 들어 있는 표제어도 보인다. ‘석가모니’에 대해서는 “샤카 집안의 은둔자, 부처의 이름, 샤카무니, 첫 번째 이름은 싯다르타였으며, 주전(主前) 622년까지 80세를 살았음”이라고 하였다.

단연 종교학자들의 주목을 끄는 사실은 「한불자전」의 어디에도 ‘종교’ 혹은 ‘신앙’과 같은 표제어가 없다는 점이다. 사실 이런 말들은 서양의 문물과 제도를 소개하는 과정에서 번역된 것이며, 개항 이후 중국이나 일본을 통해서 들어왔다. 그러니 개항 이전의 19세기 한국어를 수집한 「한불자전」에는 당연히 들어 있지 않다. ‘종교’라는 말이 없던 시절에 한국인들은 ‘닦다’ ‘빌다’ ‘바치다’와 같은 종류의 낱말들을 가지고 오늘날 우리가 ‘종교’라고 이름 붙이는 어떤 것들을 표현했다. 천주교나 불교, 유교, 무속 등 어느 한 군데에만 속해 있는 것이 아닌 낱말들, 그러면서 19세기 한국인들이 갖고 있던 다양한 상상의 세계를 보여주는 낱말들을 세 번째 묶음으로 부르자. 이런 말들은 자신의 가치를 알아봐 줄 사람을 기다리면서 「한불자전」의 귀퉁이 곳곳에 숨어 있다.